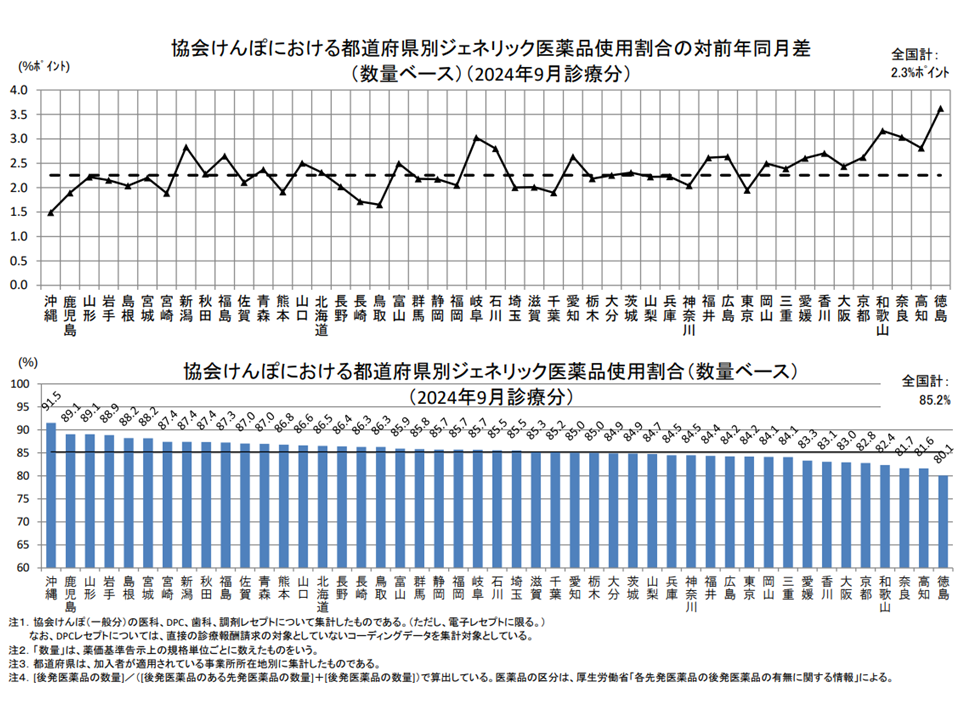

協会けんぽの後発品使用割合が、2024年9月には、47都道府県のすべてで80%以上に達したことが明らかになった(図)。これまで唯一80%を割っていた徳島がついに80%クリアしたからだ。この結果、全国の後発品使用率は87.5%に達した。

2024年からスタートした第4期医療費適正化計画では、計画最終年の2029年目標は「47都道府県すべてで80%以上」である。なんと協会けんぽは2029年度末目標の後発品使用割合を第4期医療費適正化計画の初年度で達成したことになる。もともと後発品使用割合の優等生だった協会けんぽの快挙と言える。

さて第4期医療費適正化計画では後発品の使用割合の他に後発品の金額シェアの目標値が導入された。金額シェア目標は2029年度末までに65%ととしている。この目標も協会けんぽの数量シェア87.5%達成でおそらくクリアしていると考えられる。数量シェアと金額シェアはほぼ正の関係にあり、数量シェア87%はほぼ金額シェアで65%に相当するからだ。かくして数量シェア、金額シェアともに第4期医療費適正化計画の初年度で達成したと考えらえる。

さて第4期医療費適正化計画では、バイオシミラーについても新たな目標数値が導入された。バイオシミラーの目標数値は2029年度末までに、バイオシミラーが80%以上を占める成分数が全体の成分数の60%以上と言う目標である。2021年現在承認されているバイオシミラーの成分数は16成分で、そのうち80%以上置き換わった成分は3成分、このため3成分/16成分=18.8%で、現状では60%には遠く及ばない。今後、バイオ先行品の特許切れでバイオシミラーの成分数は増えていく。このため2029年度末に60%と言う目標はかなりハードルが高い。しかも後発品の数量シェアとバイオシミラーの数量シェアの都道府県ごとの相関があまりない。つまり後発品の数量シェアが高い都道府県が必ずしもバイオシミラーに置き換わり率が高いともいえない。

さてこれまで国はこうした後発品の目標達成状況やその普及促進策に関する調査事業を行ってきた。それが「後発医薬品使用促進ロードマップに関する調査事業」で、民間のシンクタンクに委託して行ってきていた。この事業では後発医薬品の普及目標についての進捗状況のフォローアップ検証を行っている。なお著者はこの事業の委員会の委員長を務めている。この事業では今回、後発品の数値目標、金額目標、バイオシミラーの置き換え目標が設定されたことから、新たな調査事業がスタートする。この調査結果は2025年9月以降に出てくる。都道府県別の後発品の数量シェアや金額シェア、バイオシミラーの置き換え率などのデータが出てくる。一刻も早くこの調査結果を見てみたいものだ。