2021年の日医工、小林化工の後発品品質不祥事以来、後発品の欠品、不足が5年目を迎えている。しかし、その出口が見えない。この供給不安の解消にあとどれくらいかかるのか?

厚労省も今回の不祥事や供給不足を受けて、薬機法改正で安定供給体制管理責任者の設置義務、供給状況報告の届出義務化、需給モニタリングなどを進めようとしている。また後発品の品目絞込についても「1成分当たり5品目」などを掲げ、さらに製造ラインの刷新や統合へ向けての基金等も準備するという。

たしかに後発品の供給不足解消へ向けての政策は整えられつつある。またその立法化も2月の国会待ちだ。しかし法整備が行われても、それを執行するのが大変だ。まずヒト、カネが足りない。とくに後発品企業の製造ラインや品質管理に要する人材が足りない、また老朽化した製造ラインを更新し、増産体制を整備するカネも足りない。今回の予算でも70億円で5年間、350億円の基金を準備するという。しかしこの規模の額で充分なのか?

そもそも後発医薬品の品目数が多すぎる。その理由はそもそも先発品の品目数が多すぎるからだ。ゾロ新といってちょっとした化学式の変更した薬までどんどん承認したツケがいま回ってきている。また過去のブロックバスターがいまだに舞台の上に数多く残っている。医薬品の新陳代謝を加速しなければ薬の数は減らせない。品目をスリム化すべきだ。

さらに後発品の製品改良もほどほどにしてほしい。口の中で溶ける口腔内崩壊錠を作っては製品改良をしたつもりになっている。しかし一包化が普及した現在は、そんな小手先の製品改良などは意味がない。通常錠だけで十分だ。口腔内崩壊錠を止めて通常錠にしただけで製造ラインがシンプルになり効率化される。また包装も過剰包装だ。吸湿性の高い錠剤以外の包装もPTPシートなどいらない。米国などは裸錠のボトル詰めが基本だ。またテレビコマーシャルなどいらない。こうして後発品企業の生産ラインもスリム化して品質重視の頑健な企業体質に変えていくべきだ。

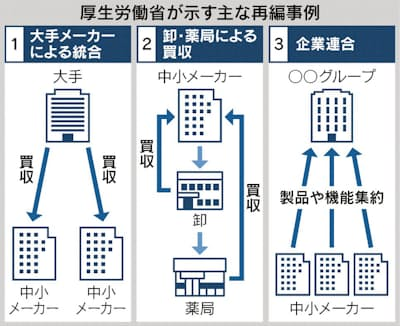

さらに後発品企業の業界再編が必須だ。後発品企業はどこも中小企業だ。後発品企業数は190社もある。これらの企業がバラバラに体質改善していてはいくらヒト、カネがあっても足りない。企業再編を通じて、30~40社に資源集中をはかり大規模化し、堅牢な企業群に転換して欲しい。厚労省が示すように企業再編にもいくつかのパターンがある。企業買収によるM&A方式、一つは屋号統一によるコンソーシアム方式、もう一つはファンドによるホールデイングカンパニー方式、または卸が川下からの製造企業の統合を行う方式だ。

しかし企業再編や製造ライン統合には時間がかかる。今回、国は後発品の安定供給のための集中改革期間を5年としている。しかし5年で本当に現状の供給不安が解消するかははなはだ疑問だ。企業を再編し、老朽化した製造ラインを一新し、大型化し増産体制に入るには10年はかかるだろう。