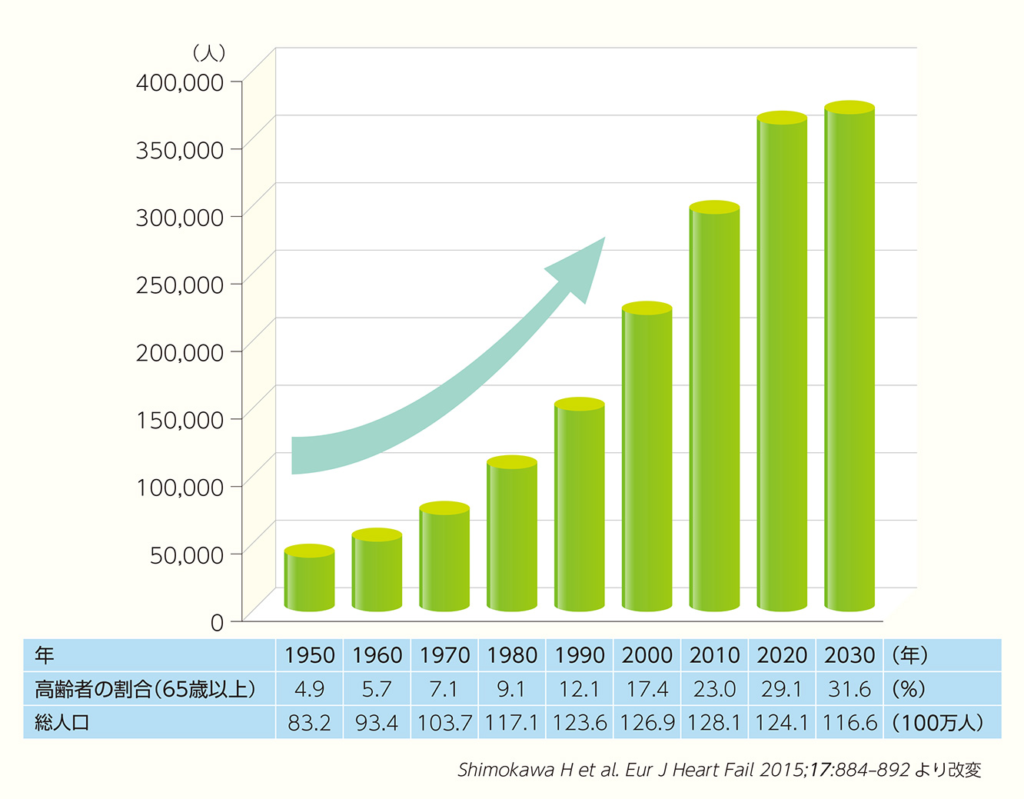

図 我が国における新規発症心不全の推移

横須賀市にある衣笠病院グループで外来や老健、訪問診療のお手伝いをしている。外来でも老健でもこのところ心不全患者が増加の一途をたどっている。いよいよ「心不全パンデミック」の到来だ。心不全パンデミックとは文字通り、心不全の大流行がやって来るということだ。いよいよ2025年に私も含めて団塊の世代800万人が後期高齢者となる。それに伴い、心不全の患者数は毎年1万人ずつ増加していて、2030年には130万人に達する。放置すれば入院ベッドは高齢者の心不全患者で埋めつくされてしまう。

実際に今でも老健、特養などの介護福祉施設からの病院への入院患者が年間66万人もいる。この入院患者の傷病名のトップ3は誤嚥性肺炎、尿路感染そして心不全だ。2023年11月の社会保障審議会介護給付費分科会で、老健の心不全の発症と医療機関への転院の状況が報告された。それによると2023年4月から6月に老健入所者に慢性心不全の急性増悪等が生じた施設は調査503施設のうち41%にも及んだ。そしてその7割が医療機関へ転院していた。転院の理由は「重症化して老健では対応ができなかった」が9割と最も多い。しかし7.5%の老健では「現行報酬では(心不全の検査や治療の)費用が持ち出しになるため」という理由を挙げていた。

老健では介護報酬による支払が原則である。このため施設内で発生した疾患に対しても介護報酬の基本サービスの範囲内に納めなければならない。このため肺炎、尿路感染、心不全などの治療コストのかかる患者はすべて病院に転院させてきた。しかしそれではこれからの時代、急性期病床は誤嚥性肺炎、尿路感染、心不全の患者であふれかえることになる。

こうしたことから2018年改定から、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹の患者には「所定疾患施設療養費」といって、老健で治療管理などの対応をすることを評価する加算を新設した。疾患診断根拠、実施した投薬、検査、注射、処置等を診療録に記載することなどを要件に、1日あたり239単位または480単位を加算することとした。そして2021年にその疾患に蜂窩織炎を加えた。この結果、蜂窩織炎の発症による老健からの医療機関転院は2021年改定前後で施設割合が25%から9.7%に減少した。

こうした経緯から2023年11月の介護給付費分科会では次回2024年介護報酬改定では、上記の4疾患に加えて「慢性心不全が増悪した場合」を追加することとした。慢性心不全の増悪予防には水分管理、服薬管理、感染症予防が必須である。そしてその治療には心不全治療ガイドラインに基づく適切な薬物治療が必要だ。2024年の介護報酬改定からは、来るべき心不全パンデミックに備えて、老健でも心不全の疾病管理スキルを磨くことが必要だ。