2023年患者調査

病院の経営が危機に瀕している。2025年1月24日に日本病院会など病院6団体が「病院経営の窮状」に関するデータをそろえ国に支援を求めた。「このままでは2026年6月の次の診療報酬改定まで病院経営が持たない」と訴えた。

昨年11月には日本病院会など病院3団体が、同様に経営状況調査の結果を公表して窮状を訴えている。これによると赤字病院の割合が、2018年度の48%が2023年度には68.6%と20.6ポイントも増えている。その内訳を見ると医業収益は上がってきているが、材料費や研修費など費用の増加に対して、運営費補助、施設整備費補助などの医業外収益の減少があるという。

この背景には生産年齢人口の減少で青壮年の患者数の減少、看護師等の人材不足の深刻化、人件費、物価高騰による高コスト化がある。

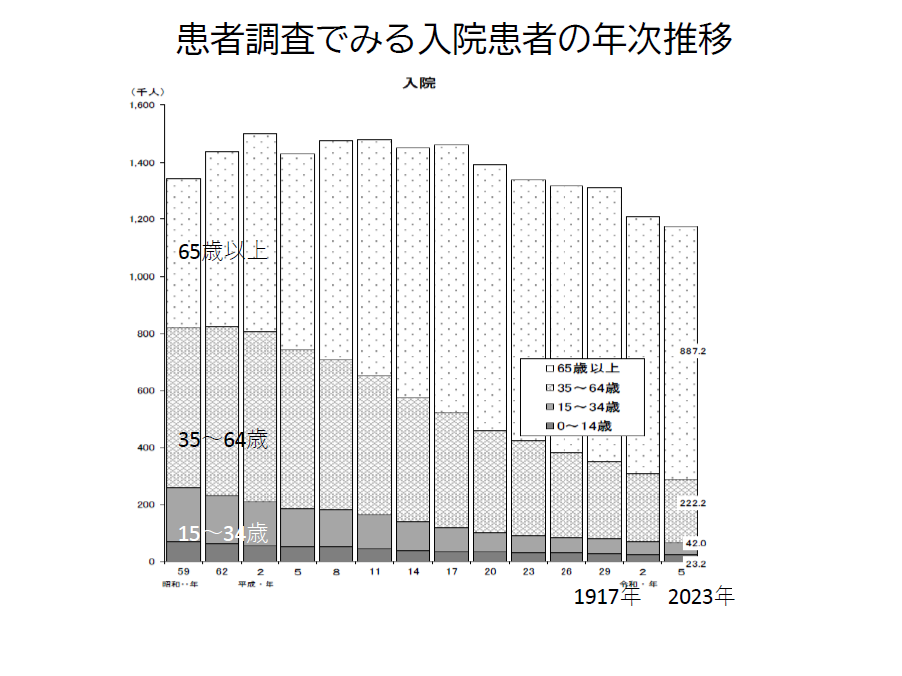

なかでも最大要因は64歳以下の子供から青壮年の入院患者数の激減だ。2023年の患者調査を見て驚いた(図)。平成2年(1990年)から右肩下がりに減少が続いている。最近では2017年から2023年にかけて64歳以下の入院患者が35万人から28.7万人まで6.3万人、およそ18%も減っているのだ。今後とも子供から青壮年の入院患者数の減少は止まらない。

このため一般病床の病床利用率も2017年の76%から2022年69%へと7ポイントも減っている。この減少はコロナの影響から回復できていないというよりは、若者人口減少による影響のほうが大きい。このように病床利用率が減っているので、一般病院の医業利益率は2018年プラス1.8%から2022年マイナス1.1%へとマイナスに転じている。

この傾向は人口減が続く限り続くことは間違いない。つまり入院患者の減少は続き、中でも青壮年の入院患者の減少が顕著となる。つまり急性期ニーズが一挙に減っていくのだ。

こうして老い縮みゆく日本の人口変化を前に、これからの急性期病院の在り方はどうしたらよいのだろうか?答えは特に人口減少の激しい地方においては、地域内での急性期病院の再編統合を急ぐしかないだろう。