図表1 厚労省 社会保障審議会介護保険部会2025年9月29日

2027年は6年に1回の介護報酬改定の年だ。2027 年の介護報酬改定は大改定になる。これまでの積み残されてきた課題に一挙に手を付けることになるからだ。課題は「介護保険の2割自己負担割合の者の範囲をどうするのか?」、「ケアマネジメントについても利用料を徴取するのか?」、「要介護1・2の利用者の生活援助を介護保険サービスから市町村の総合事業に移行させるべきなのか?」などである。

2025年9月29日に社会保障審議会・介護保険部会(菊池馨実早稲田大学理事・法学学術院教授)でこうした議論がスタートした。これを以下の項目ごとに見ていこう。

1 2040年へ向けた介護サービス提供のあり方

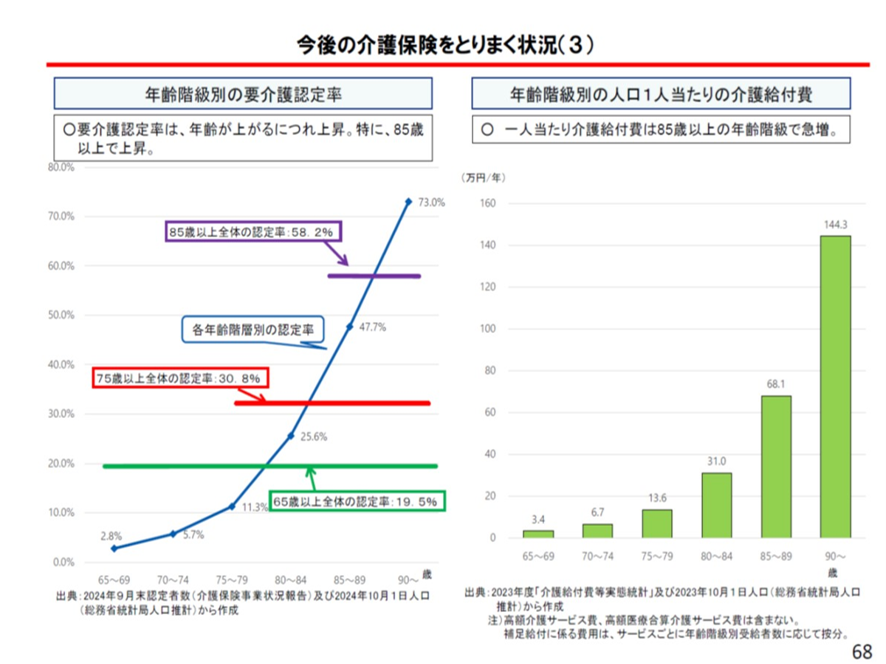

2040年は団塊ジュニア世代が前期高齢者となる年だ。この年、日本の65歳以上の高齢者数がピークを迎える。同時に85歳以上の超後期高齢者が1000万人時代を迎える。85歳以上の超後期高齢者の要介護認定率は6割近く、同時に一人当たりの介護給付費は85歳以上の年齢階級で急増する(図表1)。こうした2040年に向けた介護サービスの提供の在り方について市町村、都道府県が共通の理解を持ち、関係者の間で議論することが必要だ。

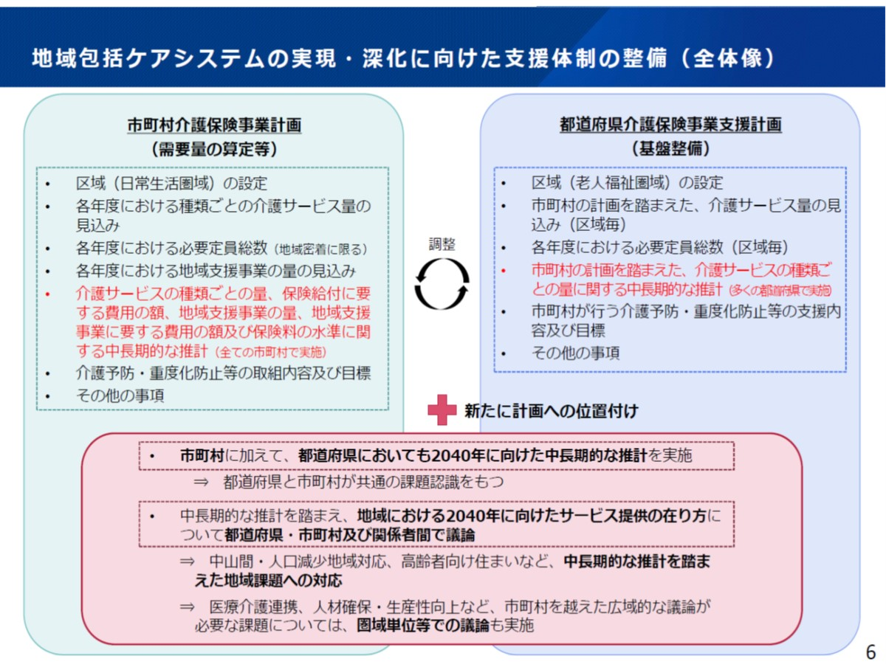

市町村における「介護保険事業計画」では、まず介護の需要量の把握が必要だ。介護サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額や保険料の水準の中長期的な推計をすべての市町村で行う必要がある。

同時に都道府県の「介護保険事業支援計画」ではこうした市町村の計画を踏まえて、介護サービスの種類ごとの量に関する中長期的な推計を行う必要がある。

特に課題は中山間などの人口減少地域の対応だ。すでにこれらの地域では人口減のために介護サービスの需要量が減り、また介護サービスの担い手である若者の人口も減り、介護サービスからの事業撤退も始まっている。たとえば2024年1月の能登半島地震では、地震後に人口流出が止まらず、2040年問題が前倒しで始まっている。

また有料老人ホームの介護の質の問題、なかなか進まぬ医療と介護の連携の課題等が山積している。

2025年4月14日に厚生労働省によって「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」が立ち上げられ、有料老人ホームでのサービス品質の確保と、入居者への過剰な介護サービス提供(いわゆる「囲い込み」)や一部の施設での不適切な紹介手数料の問題等への対策が必要だ。

さらに2040年へ向けた医療・介護の連携についても新たな地域医療構想のスケジュールに関連して、「医療介護総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場」で検討が行われていくだろう。なお協議の場では、圏域単位で医療と介護を総合的に確保するための方針の検討や、医療介護総合確保促進法に基づいて設置される基金が、どのように使われ、配分するかも検討することになっている。

こうした諸課題について2040年へ向けての中長期的な視点から、市町村、都道府県の関係者の間で考えていく必要がある(図表2)。

図表2

厚労省 社会保障審議会介護保険部会2025年9月29日

3 高齢者の応能負担の見直し

高齢者の能力に応じた負担である応能負担について、以下のポイトで検討がすすんでいる。高所得者の保険料の見直し、高所得者の自己負担の見直し、補足給付の在り方の見直し。

(1)高所得者の1号保険料の負担の見直し

介護保険の「1号保険料」とは、65歳以上の第1号被保険者が支払う介護保険料のことだ。介護保険制度では、被保険者は年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に区分されている。このうち第1号被保険者は 65歳以上の高齢者、第2号被保険者は40歳から64歳までの人 だ。

1号保険料は各市区町村が条例で保険料の基準額を定める。保険料の決め方は市区町村の介護サービス費用、本人の所得や世帯の課税状況、同じ市区町村に住む65歳以上の人口で決められる。これらの要素を基に、所得段階別に保険料額が設定される。このため住んでいる場所や所得によって金額が異なる。

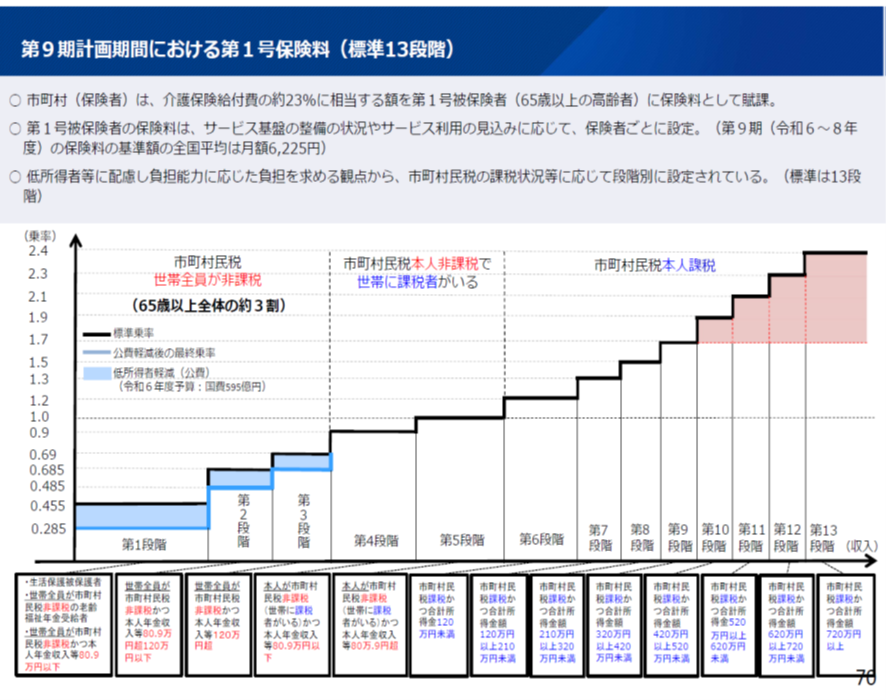

このうち所得に応じた段階は現在では13段階に区分されている。この段階は以前は9段階だったが、2025年10月現在では13段階とよりきめ細かく段階が設定されるようになった。各段階は、市町村民税の課税状況や合計所得金額、年金収入額などに基づいて区分される。例えば、所得が低いほど低い段階に区分され、保険料が軽減されている。

標準乗率とは、市町村が定める介護保険料の「基準額」に乗じる割合のことだ。第1号被保険者の介護保険料は、「市町村ごとの基準額 × 所得段階に応じた標準乗率」で算出される。国の定める標準乗率は、所得段階が上がるにつれて高くなり、高所得者ほど保険料負担が大きくなるように設定されている。一方、低所得者に対しては、標準乗率の引き下げや公費による軽減措置が講じられ、保険料の上昇が抑制されている。図表3で所得段階と乗率の関係を示した。

図表3

厚労省 社会保障審議会介護保険部会2025年9月29日

以上より、2027年介護報酬改定へ向けて、13段階のさらなる多段階化、標準乗率の高所得高齢者のさらなる引き上げ、低所得高齢者のさらなる引き下げが検討されることになるだろう。

(2)高所得者の自己負担の見直し

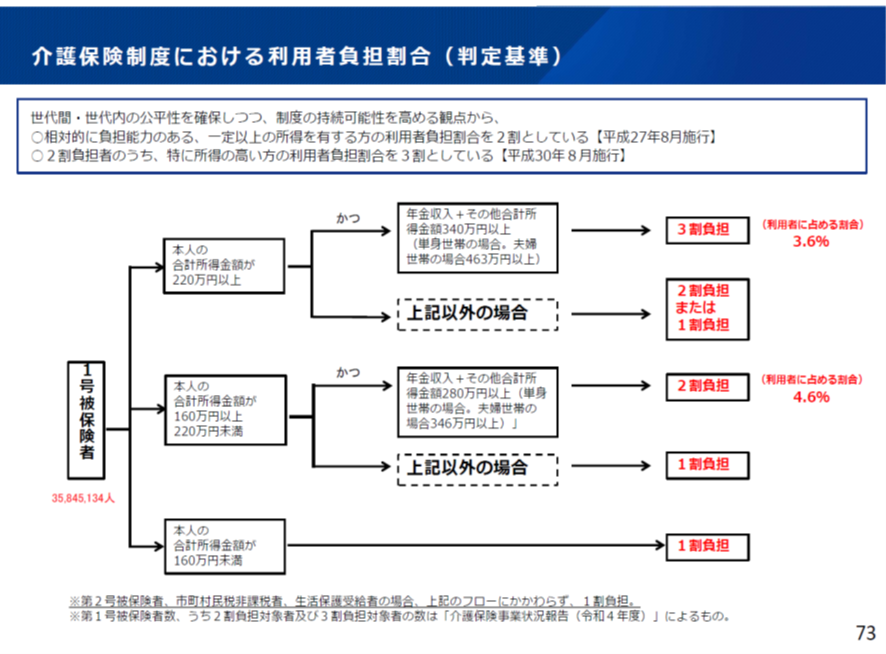

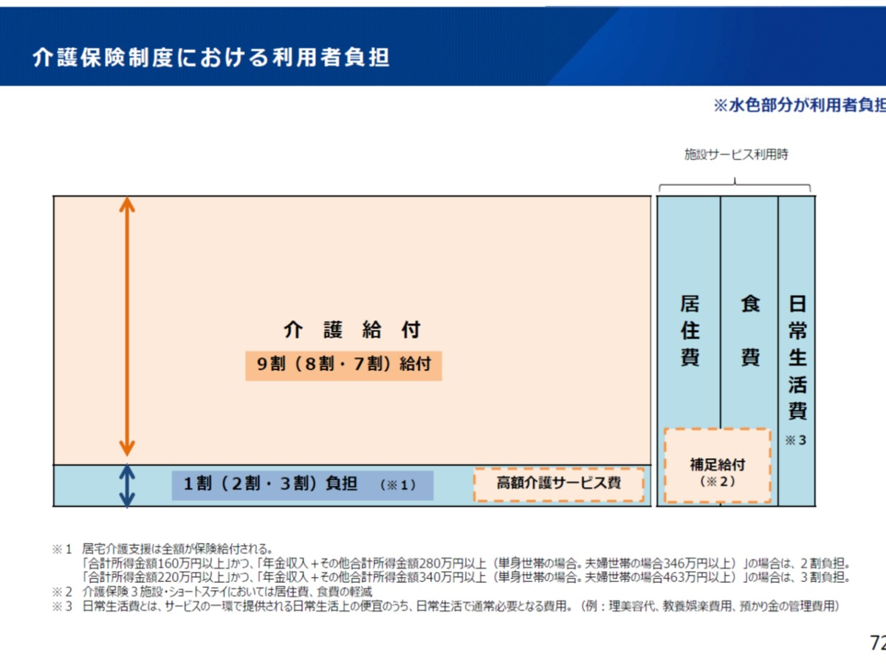

次に65歳以上高齢者の所得に応じた介護サービスの自己負担分の見直しだ。現在、介護保険の自己負担割合の設定は所得に応じて1~3割となっている。介護保険制度が開始した2000年には自己負担割合は、一律で1割だった。その後の制度改正によって、2015年からは「一定以上の所得のある人」が2割負担となり、2018年からは「現役並みの所得」がある人が3割負担となった。

自己負担割合は図表4で示したように、本人の所得合計額によりまず以下の3段階に区分される。160万円未満、160万円以上220万円未満、220万円以上の3段階。さらに年金収入+その他合計所得額が340万円以上、280万円以上を加味して、1割、2割、3割負担が決まる(図表4)。現状では1割負担が対象人口のおよそ90%、2割負担が4.6%、3割負担が3.6%だ。

図表4

厚労省 社会保障審議会介護保険部会2025年9月29日

2027年改定では、一定所得の2割負担の判断基準について、後期高齢者医療制度との関係や介護サービスは長期間利用されること等を踏まえて、高齢者が必要なサービスを受けられるように高齢者の生活実態や生活への影響も把握しながら検討を行うこととしている。

(3)補足給付の在り方の見直し

介護保険の補足給付とは、所得の低い方が介護保険施設に入所、または短期入所(ショートステイ)を利用する際に、本来全額自己負担となる食費と居住費(滞在費)を軽減する仕組みだ。正式には「特定入所者介護(予防)サービス費」という。対象者は世帯全員が市町村民税非課税の人だ。軽減の対象となるのは、介護保険サービスの自己負担分(1~3割)とは別の、食費と居住費だ(図表5)。

捕捉給付については、その実態やマイナンバー制度を取り巻く状況なども踏まえて、所得ばかりでなく資産も捕捉した扱いの検討を行うことになっている。

図表5

厚労省 社会保障審議会介護保険部会2025年9月29日

3 制度間の公平性や均衡等を目指した給付の在り方

制度間の公平性や均等を目指した給付の課題としては、多床室の室料負担、ケアマネジメントの給付の在り方、軽度者への生活援助サービスの給付などの課題がある。

(1)多床室の室料負担

介護老人保健施設、介護医療院の多床室は、2005年より在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、保険給付の対象外として、居住環境の違いに応じて、個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費を居住費として負担することとされている。

このうち多床室は保険給付対象外とし、室料を請求していないことに対する見直し、すなわち室料請求を行うことについて、賛否両論がある。

反対の意見としては、介護老人保健施設及び介護医療院は医療提供施設として在宅復帰のためのリハビリや濃厚な治療等を行っており、特別養護老人ホームとは異なるので、室料を求めるべきではない。一方、請求をすべきとする意見もある。在宅と施設、施設種別間の公平性、介護保険財政から負担能力のある方には負担していただくと言う観点から、室料は利用者負担とすべきと言う意見である。

これらの意見を踏まえて、2027年改定までに室料請求についてどのような結論を得るかが課題となっている。

(2)ケアマネジメントの給付の在り方

現状ではけマネージャーの行うケアマネジメントは介護保険から給付されていて、利用者負担はない。このケアマネジメントの給付見直しすなわち有料化については、慎重にすべきと言う意見と見直しに積極的な意見がみられる。

前者では有料化することで、「サービスの利用抑制が起きるのではないか?」、「有料化することで、ケアマネジメントの公正性や中立性が損なわれるのではないか?」と言う意見がある。一方では有料化することでケアマネジメントの専門性が評価される、利用者のケアプランに対する関心を高めることになる、将来的なケアマネジメントへの財源確保や人材確保のために利用者負担を求める意見もある。

同時に現状のケアマネジメントについては給付対象となるサービスの適用範囲の明確化やセルフケアプランの位置づけについても検討する必要があるとの意見もあった。こうした意見を踏まえて次回2027年改定までにケアマネジメントの有料化について結論を得ることになっている。

(3)軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方

軽度者への生活援助サービスは、要支援1、要支援2では市町村の総合事業の中で市町村サービスとして実施されている。総合事業の趣旨は高齢者が要介護状態になることを防ぎ、地域全体で高齢者の生活を支えることを目的としている。総合事業は2015年の介護保険改正により創設され、2017年4月からは全国のすべての市区町村で実施されている。具体的には訪問型、通所型、見守り・配食なのどのその他型のサービスが行われている。

この総合事業の範囲の見直しが検討されている。財務省は、要介護1,2の人たちを介護保険の対象から外して、市町村が運営する「総合事業」に移す案を出している。これは、介護費用の増加を抑えるための策だが、介護現場からは「サービスの質が下がる」「地域差が広がるかもしれない」「総合事業が要介護の認知症の人をどこまでケアすることが可能か?」などの懸念の声が上がっている。

その結果、厚生労働省はこの考えを2024年度の制度改正では一旦は見送ることを決めた。しかし完全に消えたわけではなく、依然として課題として残っている。この結論を2027年度改定までに出す方針だ。

その他、被保険者範囲・受給者範囲についての見直し、現役並所得3割負担について現役並の所得の判断基準についても引きつづき検討が行われる予定だ。

以上、2027年介護報酬改定へ向けての諸課題について見てきた。2026年度はこれらを審議する社会保障審議会介護給付費分科会は大忙しだろう。

参考文献

厚労省 社会保障審議会介護保険部会2025年9月29日